"L'opposum sera notre guide vers la maison des dieux..." In memoriam Alfredo López Austin (1936-2021)

Ces deux dernières années ont connu la disparition de chercheurs de premier plan au Mexique: l'occidentaliste Otto Schöndube, le linguiste Victor Castillo, l'ethnologue Guido Münch, les historiennes de l'art Ana Díaz et María del Carmen Valverde. Dans un contexte de défiance envers la recherche scientifique, y compris et surtout depuis le gouvernement fédéral, rares sont les arbres aux racines profondes auxquels la communauté mésoaméricaniste puisse encore s'accrocher.

Alfredo López Austin était comme les arbres cosmiques qu'il avait étudié : il soutenait la voûte céleste pour l'empêcher de s'écrouler sur nous. A ses étudiants qu'il préférait appeler"futurs collègues", López donnait sans compter : son temps pour écouter, pour contraster, pour lire, pour corriger, pour encourager. "Un bon texte est un texte publié", nous répétait-il lors de son séminaire d'études La construction de la vision d'un monde. Aux communautés autochtones exploitées et infantilisées par les autorités gouvernementales et marginalisées par les partis politiques, il ne cessait de leur rappeler leur importance, de les soutenir pour leurs luttes légitimes, comme il fit pour les Mayas du Chiapas dans les années 1990.

Telle la ceiba au ventre arrondi en laquelle il voyait l'arbre féminin et fécond, l'héritage intellectuel de López Austin est profondément riche et diversifié : il marque une étape cruciale de la pensée sur les cultures anciennes et actuelles du Mexique, mais aussi d'Amérique centrale et du Sud. Éternel perfectionniste, bouffi de curiosité et ouvert à l'interdisciplinarité, l'historien de Chihuahua a vu plusieurs de ses textes furent traduits dans de nombreuses langues : il était particulièrement heureux de voir que ses propositions puissent passer les frontières et susciter le débat.

Ses talents d'essayiste s'exerçaient aussi bien en solo qu'à plusieurs mains. Son partenaire de jeu favori fut sans aucun doute son archéologue de fils, Leonardo López Luján. Ensemble, ils ont rédigé pas moins de trois ouvrages et de nombreux articles : Le passé indigène publié en France aux Belles Lettres, Mito y realidad de Zuyua (1999, Fondo de Cultura Económica et inédit en France), Monte Sagrado-Templo (2009, UNAM et INAH, inédit en France).

Mais on peut aussi retenir ses quatre collaborations avec l'andiniste Luis Millones : il était fondamental de jeter des ponts entre les cultures du Mexique ancien et leurs homologues andines. De ce dialogue non traduit en France, rappelons Dioses del Norte, dioses del Sur (2008, Ediciones Era), Los mitos y sus tiempos. Creencias y narraciones de Mesoamérica y los Andes (2013, Ediciones Era) et Cuernos y colas. Reflexiones en torno al Demonio en los Andes y Mesoamérica (2015, UNAM).

Mais c'est probablement en soliste qu'Alfredo López Austin préférait travailler, estimant que le travail en équipe le ralentissait. Cependant écrire seul ne signifiait pas travailler seul : López Austin soumettait ses idées à la discussion avec plus ou moins d'intérêt de la part de ses collègues. Il regrettait notamment que sa proposition élaborée avec Erik Velázquez au sujet des k'ulel, terme désignant les divinités mayas, n'aient guère suscité de débats académiques.

Pour (re)découvrir l'immense oeuvre d'Alfredo López Austin, nous vous invitons à consulter son profil sur le site Mesoweb. Depuis plusieurs années, de très nombreux articles en espagnol, en anglais et en français y sont disponibles : ils explorent la nature des dieux, les entités animiques et la corporalité humaine et divine, la tradition culturelle mésoaméricaine, la montagne sacrée recréée à travers du Grand Temple de Tenochtitlan notamment, l'organisation sociale des mexicas, etc. López Austin avoue sans complexe s'appuyer sur les méthodes et travaux de Fernand Braudel et de l'École des Annales. Mais il a su parfaitement en faire usage dans un contexte complètement différents de ceux proposés par l'historien français.

On peut citer entre autres textes, Hombre-dios. Religión y política en el mundo náhuatl (1973, inédit en France), (publié par Maisonneuve et Larose sous le titre Les paradis de brume. Mythes et pensée religieuse des anciens Mexicains), Los mitos del tlacuache (1990, inédit en France), El conejo en la cara de la luna. Ensayos sobre mitología de la tradición mesoamericana (1994, inédit en France), ou Juegos de tiempos (2018, récompensé par le prix international de l'essai Pedro Henríquez Ureña et inédit en France).

Toujours est-il que López Austin refusait de voir l'histoire comme une science monolithique. Il considérait que l'historien se devait d'examiner l'évolution des processus sociaux. Dès lors l'histoire est partout et se nourrit de tous les documents et témoignages possibles : l'interdisciplinarité est donc un mot d'ordre épistémologique. Le mythe occupe de ce fait une place particulière dans les paradigmes proposés par le membre fondateur de la Sociedad Mexicana para el Estudio de las Religiones. Souvent méprisé par l'historien, le mythe révèle des éléments qui, mis en perspective avec d'autres données, notamment archéologiques, appréhende de manière plus efficace et approfondie les transformations sociales à des échelles temporelles plus ou moins longue. Philippe Descola n'hésite pas d'ailleurs à le citer pour expliquer l'ontologie animiste dans Par-delà nature et culture (2005, 363-385).

L'historien mexicain ne se contentait pas d'écrire. Il a systématiquement diffusé ces recherches au moyen de conférences dirigées au grand public, d'entretiens télévisés et même aux plus jeunes, si on regarde sa participation au programme Arqueólogos en apuros de Jaime Delgado. Au cours des 15 dernières années, nous avons créé une liste non exhaustive des conférences et entretiens qu'Alfredo López Austin a pu donner. Elles ne comptent ni sous-titrage, ni traduction simultanée.

D'autre part, l'auteur de ces lignes a eu l'immense privilège de pouvoir s'entretenir avec l'historien originaire du Chihuahua au cours de six programmes de Raices, transmises entre 2012 et 2021. La première d'entre elles fut transmise le 4 août 2012 et eût pour thème les mythes mésoaméricains.

Le 2 juillet 2016, nous avions présenté le livre Cosmovisión mesoamericana Reflexiones, polémicas y etnografías coordonné par Alejandra Gámez Espinosa et Alfredo López Austin et publié par le Fondo de cultura económica (inédit en France).

Suivit un entretien le 10 septembre 2016 au cours duquel nous avions parlé du texte Los mitos y el tiempo, co-écrit avec Luis Millones (Ediciones ERA, inédit en France).

Au cours de notre quatrième entrevue, transmise le 3 février 2018, nous avions exploré l'éducation chez les anciens Nahuas. Ce fut l'occasion d'actualiser le contenu de son petit ouvrage publié aux débuts des années 1980 par le Secrétariat à l'Éduation Publique et inédit en France.

Puis, alors que la fin de Raíces était programmée cette année, nous avions programmé l'enregistrement d'un dialogue entre Alfredo López Austin et Eduardo Matos Moctezuma au sujet du monolithe de Tlaltecuhtli y de la relation entre histoire et archéologie. Le résultat ayant dépassé nos attentes et la durée prévue, nous décidâmes de proposer un double programme avec ces deux excellents amis. Il faut intéressant de voir comment, lors de la préproduction, chacun voulut qu'on parlât davantage de l'autre. Toujours est-il que le programme 501 fut transmis le 28 janvier 2021.

En fin la deuxième partie de cet échange devint le programme 503 et fut proposé au public le 11 février 2021.

López Austin, en athée convaincu, estimait qu'au moment de sa mort, il "ne serait plus, que son oeuvre ne serait plus non plus, dans la mesure où tout savoir scientifique est aussi provisoire que l'existence humaine elle-même". Si on peut comprendre le premier point, il est en revanche plus difficile d'en dire de même pour le second. Les propositions de López Austin tarderont beaucoup avant d'être dépassées. Et quand bien même elles le deviendraient, elles sont un témoignage historique, un fait à étudier en tant que tel, une manière d'étudier le passé et le présent à laquelle on devra de toute manière faire appel.

Les proches d'Alfredo López Austin ont perdu un époux, un père et un grand-père profondément attaché à sa famille : pas un cours ne passait sans qu'il fasse référence à ses proches. La communauté anthropologique mexicaine a perdu un mentor, un maître, un collègue, un ami. Mais le Mexique a aussi perdu une voix contre les injustices sociales et les compromis politiques odieux, une voix qui n'a cessé de se battre, de revendiquer le respect de l'autre. L'homme était à la hauteur du scientifique, ne pouvant pardonner l'injustice et l'ignominieux. Aux générations qui le suivent, il nous faut poursuivre ses luttes, celle d'un monde ouvert et multiculturel, responsable et intransigeant face aux conservatismes de droite comme de gauche.

Notre première rencontre avec Alfredo López Austin a eu lieu en 2002 lors du séminaire de Michel Graulich à l'École Pratique des Hautes, en salle Corbin. Avec la gêne de l'étudiant face à une autorité reconnue pour toutes ses propositions, j'avais alors demandé un autographe à la seconde page de Mito y realidad de Zuyua. Vingt après, il est difficile d'accepter que ni Michel Graulich, ni Alfredo López Austin, ni Claude Baudez ne pourront me soutenir dans mes investigations doctorales et qu'il est temps de les conclure. Les travaux de ces maîtres à penser sont toujours vivants et permettent un dialogue à sens unique où seuls restent les souvenirs de leurs voix: j'aime à croire que leurs timbres, leurs inflexions résonnent en moi quand je lis leurs textes.

Ye iquich

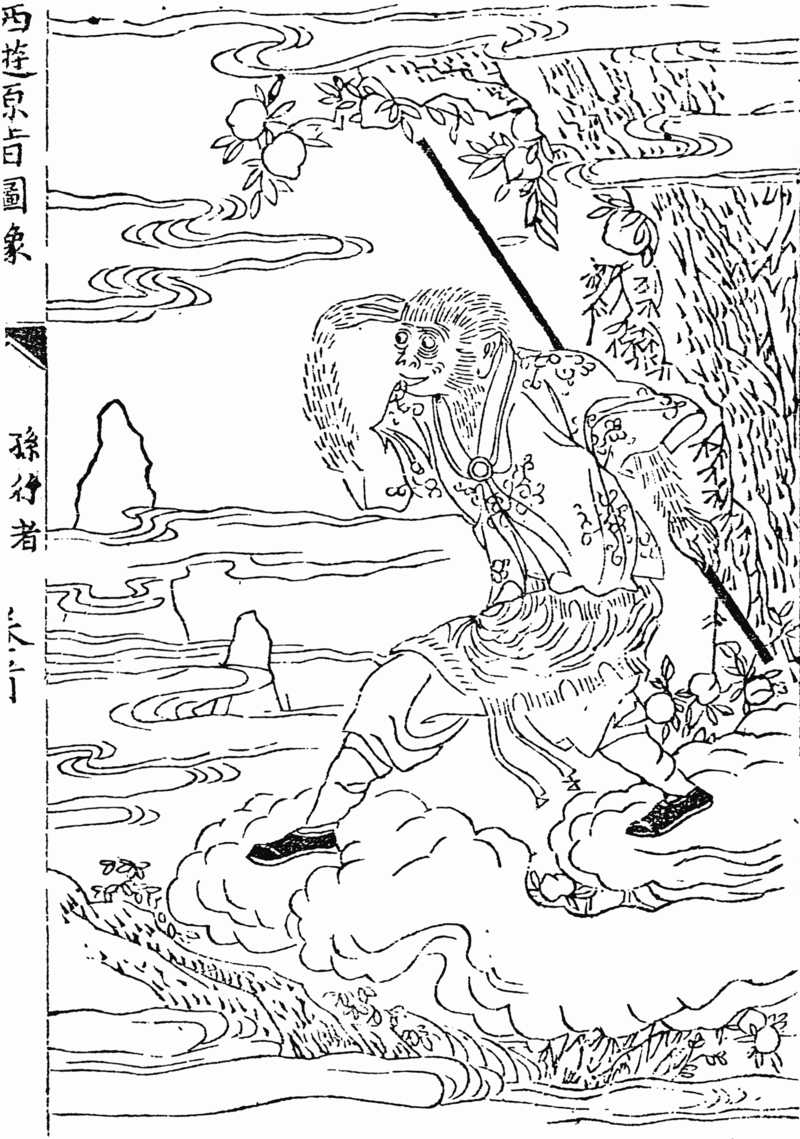

Curieusement le personnage mythologique préféré de López Austin n'était pas mésoaméricain : Sun Wu-Kong, le Roi-Singe protagoniste du Voyage à l'Ouest avait ses faveurs depuis sa jeunesse. Tandis que Sun Wu-Kong a atteint l'immortalité spirituelle par le biais de pratiques taoistes, López Austin l'a probablement atteinte autant par son héritage intellectuel que par sa constante éthique pour l'autre.

|

Commentaires