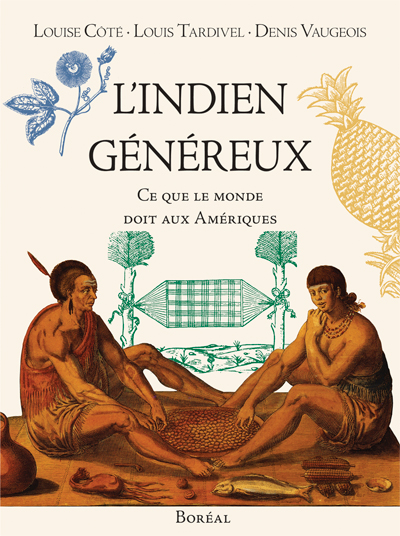

Ce dernier numéro de la revue co-publié par l'INAH a pour thème principal les apports du Mexique au reste du monde. A la lecture de ce titre, votre serviteur a pensé à L'indien généreux. Ce que le monde doit aux Amériques. Ce titre publié par Louise Côté, Louis Tardivel et Denis Vaugeois proposait en 1992 un panorama des apports culturels, agricoles et linguistiques du continent américain au reste du monde, incluant notamment de nombreux aspects préhispaniques mésoaméricains.

À ce titre le titre du dossier de la revue est quelque peu réducteur, géographiquement et culturellement parlant : la flore, l'obsidienne existaient aussi au Guatemala ou en Amérique centrale. Le Mexique est un pays récemment formé si on compare aux frontières macro-régionales bien plus vastes qui prévalaient avant ou lors de l'arrivée des Espagnols.

Ceci étant dit, les aspects proposés dans ce dossier thématique sont judicieusement choisis. C'est Eduardo Matos qui signe l'article d'introduction : le chercheur émérite de l'INAH rappelle l'importance des sites archéologiques mexicains inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO, non sans avoir préalablement signalé rapidement l'intérêt que ceux-ci avaient provoqué auprès des voyageurs et explorateurs dès la fin du XVIIIe siècle et la découverte de la Pierre du Soleil en 1790, il y a tout juste 224 ans.

Le deuxième aspect traité concerne les apports alimentaires. Luis Alberto Vargas, chirurgien, biologiste et anthropologue à l'UNAM, revient évidemment sur l'importance du maïs et du procédé de nixtamalisation mais il propose aussi un rapide catalogue visuel sur les haricots, piments, cacaos, fruits et herbes, condiments qui ont parcouru le reste de la planète. Il convient à ce titre de rappeler qu'Arqueología mexicana a publié une série de hors-série à consulter sur le sujet : le 12 sur la cuisine mexicaine, le 32 sur les piments, le 36 sur la tomate, les courges et les haricots, le 38 sur le maïs, le 45 sur le cacao.

Kenneth Hirth, spécialiste de l'obsidienne, propose un article qui propose à la fois des propriétés géologiques de ce verre volcanique et des expériences de taille des noyaux, notamment dans la région de Cantona, Puebla.

Les botanistes Edelmira Linares et Roberto Bye reviennent sur la flore mexicaine et détaille notamment les espèces florales qui, pour différentes raisons, ont vu leur culture s'étendre à d'autres régions du monde. Les auteurs ne délaissent pas la portée symbolique des nochebuenas ou l'importance économique du coton (ichcatl en nahuatl). Leur article essaie de prendre en compte la variété des écosystèmes mexicains en présentant certaines espèces propres des zones arides et/ou désertiques.

La Dr. Ascención Hernández de León-Portilla nous propose un intéressant détour sur l'apport des langues mésoaméricaines, le nahuatl en particulier, à d'autres langues. La linguiste de l'INAH revient sur les mots les plus évidents comme tomate, chocolat, cacahuète, avocat.

Moins évidents à percevoir sont les apports de la médicine nahuatl préhispanique. Médecin et historien de la médecine, Carlos Viesca effectue un rapide résumé de la conception et de la pratique de la médecine traditionnelle, qui continue souvent d'être ostracisée par la médecine hippocratique occidentale.

Parallèlement à ce dossier, la revue compte plusieurs articles et rubriques traditionnelles. Ainsi, Xavier Noguez présente brièvement le Manuscrit Mexicain n°40 conservée à la Bibliothèque Nationale de France. Ce document est en fait un ancien xiuhámatl ou livre des années.

Dans la série des archéologues mexicains ayant œuvré à l'étranger, Angelina Macías Goytia nous présente le projet archéologique qu'elle a co-dirigé en Egypte. L'égyptologue avait notamment pour charge l'étude, le sauvetage et la restauration du complexe funéraire de Puimra, prêtre d'Amon et trésorier d'Hatshepsout et Toutmosis III, souverains appartenant à la XVIIIe dynastie.

Eduardo Matos Moctezuma, dans le cadre de ses courts articles consacrés aux légendes urbaines de l'archéologie mexicaine, se pose la question du nombre de codex préhispaniques actuellement présents au Mexique.

Ce numéro comporte également trois autres publications de grand intérêt. Le premier est le résultat d'une collaboration entre Leonardo López Luján, Alfredo López Austin et José María García. Il y est question d'un chacmool, probablement originaire de Tula et réutilisé par les Mexicas.

Il est courant que la recherche archéologique nous fasse découvrir quelque chose de très différent de ce qui était originalement prévu. Sur le site classique mixe-zoque de Chiapa de Corzo, les archéologues ont involontairement découvert des traces de piments dans des vaisselles déposées en offrande funéraire.

Le dernier article traite d'archéologie historique : José Medina González Dávila s'est fendu d'une belle présentation de Fort Lipantitlán, territoire occupé depuis le Paléoindien dans le sud du Texas.

À ce titre le titre du dossier de la revue est quelque peu réducteur, géographiquement et culturellement parlant : la flore, l'obsidienne existaient aussi au Guatemala ou en Amérique centrale. Le Mexique est un pays récemment formé si on compare aux frontières macro-régionales bien plus vastes qui prévalaient avant ou lors de l'arrivée des Espagnols.

Ceci étant dit, les aspects proposés dans ce dossier thématique sont judicieusement choisis. C'est Eduardo Matos qui signe l'article d'introduction : le chercheur émérite de l'INAH rappelle l'importance des sites archéologiques mexicains inscrits au Patrimoine mondial de l'UNESCO, non sans avoir préalablement signalé rapidement l'intérêt que ceux-ci avaient provoqué auprès des voyageurs et explorateurs dès la fin du XVIIIe siècle et la découverte de la Pierre du Soleil en 1790, il y a tout juste 224 ans.

Le deuxième aspect traité concerne les apports alimentaires. Luis Alberto Vargas, chirurgien, biologiste et anthropologue à l'UNAM, revient évidemment sur l'importance du maïs et du procédé de nixtamalisation mais il propose aussi un rapide catalogue visuel sur les haricots, piments, cacaos, fruits et herbes, condiments qui ont parcouru le reste de la planète. Il convient à ce titre de rappeler qu'Arqueología mexicana a publié une série de hors-série à consulter sur le sujet : le 12 sur la cuisine mexicaine, le 32 sur les piments, le 36 sur la tomate, les courges et les haricots, le 38 sur le maïs, le 45 sur le cacao.

Kenneth Hirth, spécialiste de l'obsidienne, propose un article qui propose à la fois des propriétés géologiques de ce verre volcanique et des expériences de taille des noyaux, notamment dans la région de Cantona, Puebla.

Les botanistes Edelmira Linares et Roberto Bye reviennent sur la flore mexicaine et détaille notamment les espèces florales qui, pour différentes raisons, ont vu leur culture s'étendre à d'autres régions du monde. Les auteurs ne délaissent pas la portée symbolique des nochebuenas ou l'importance économique du coton (ichcatl en nahuatl). Leur article essaie de prendre en compte la variété des écosystèmes mexicains en présentant certaines espèces propres des zones arides et/ou désertiques.

La Dr. Ascención Hernández de León-Portilla nous propose un intéressant détour sur l'apport des langues mésoaméricaines, le nahuatl en particulier, à d'autres langues. La linguiste de l'INAH revient sur les mots les plus évidents comme tomate, chocolat, cacahuète, avocat.

Moins évidents à percevoir sont les apports de la médicine nahuatl préhispanique. Médecin et historien de la médecine, Carlos Viesca effectue un rapide résumé de la conception et de la pratique de la médecine traditionnelle, qui continue souvent d'être ostracisée par la médecine hippocratique occidentale.

Parallèlement à ce dossier, la revue compte plusieurs articles et rubriques traditionnelles. Ainsi, Xavier Noguez présente brièvement le Manuscrit Mexicain n°40 conservée à la Bibliothèque Nationale de France. Ce document est en fait un ancien xiuhámatl ou livre des années.

Dans la série des archéologues mexicains ayant œuvré à l'étranger, Angelina Macías Goytia nous présente le projet archéologique qu'elle a co-dirigé en Egypte. L'égyptologue avait notamment pour charge l'étude, le sauvetage et la restauration du complexe funéraire de Puimra, prêtre d'Amon et trésorier d'Hatshepsout et Toutmosis III, souverains appartenant à la XVIIIe dynastie.

Eduardo Matos Moctezuma, dans le cadre de ses courts articles consacrés aux légendes urbaines de l'archéologie mexicaine, se pose la question du nombre de codex préhispaniques actuellement présents au Mexique.

Ce numéro comporte également trois autres publications de grand intérêt. Le premier est le résultat d'une collaboration entre Leonardo López Luján, Alfredo López Austin et José María García. Il y est question d'un chacmool, probablement originaire de Tula et réutilisé par les Mexicas.

Il est courant que la recherche archéologique nous fasse découvrir quelque chose de très différent de ce qui était originalement prévu. Sur le site classique mixe-zoque de Chiapa de Corzo, les archéologues ont involontairement découvert des traces de piments dans des vaisselles déposées en offrande funéraire.

Le dernier article traite d'archéologie historique : José Medina González Dávila s'est fendu d'une belle présentation de Fort Lipantitlán, territoire occupé depuis le Paléoindien dans le sud du Texas.

Commentaires